食中毒

健康管理士メールマガジン、健康コラムより転載。

★・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥・

健康コラム 【梅雨の時期は要注意!食中毒の対処法】

・‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥・★

もうすぐ5月も終わり、いよいよ全国的に梅雨入り間近となっていますが、梅雨の

時期から夏にかけては食中毒に注意が必要な季節です。

食中毒は一年中発生していますが、蒸し暑くジメジメしたこの季節は、食中毒の

原因となる細菌の繁殖が活発になるため、食中毒が発生しやすくなるのです。

梅雨入り前に食中毒についてもう一度復習しておきましょう。

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

食中毒の主な原因

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

食中毒を引き起こす主な原因は、「細菌」と「ウイルス」です。

特に6月から8月に多く発生するのが、細菌が原因で起こる「細菌性食中毒」です。

食中毒を引き起こす細菌の多くは、室温(約20℃)で活発に増殖し始め、人間や

動物の体温くらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。

<食中毒菌発育の3要素>

栄養分

人にとって栄養となる食品は、細菌にとっても栄養源となります。調理器具類

に付いた食品や汚れも細菌の栄養となります。特に高タンパク質食品は、細菌

にとって最良の栄養源です。

水分

細菌は、食品中の水分を利用して増殖します。水分含量50%以下では発育しに

くく、20%以下では発育できません。

温度

ほとんどの細菌は、10~60℃で増殖し、35℃前後で最も発育します。

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

知っておきたい食中毒菌

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

腸管出血性大腸菌(O-157、O-111など)

牛や豚などの家畜の腸の中にいる病原大腸菌の1つで、O-157やO-111など

<原因>加熱不足の肉、菌が付いた生野菜を洗わずに食べる

<症状>食後12~60時間で、猛烈な腹痛、下痢、下血、おう吐、吐き気など

症状が激しく乳幼児や高齢者は重症化することもある

<予防>生肉など加熱が必要な食品は、中心部まで火が通るように十分加熱する

生野菜はよく洗ってから食べる

カンピロバクター

牛や豚、鶏、猫、犬などの腸の中にいる細菌

<原因>加熱不足の鶏肉、牛レバー

<症状>食後2~7日で、下痢、発熱、おう吐、腹痛、筋肉痛など

<予防>生肉など加熱が必要な食品は、中心部まで火が通るように十分加熱する

生肉を保存するときは、その汁が他の食品にかからないように容器に入

れてふたやラップをする

サルモネラ菌

牛や豚、鶏、猫、犬などの腸の中にいる細菌

<原因>加熱不足の卵、肉、魚

<症状>食後6~48時間後に腹痛、下痢、おう吐、発熱など

<予防>卵、肉、魚介類などの生鮮食品は、新鮮なものを購入して冷蔵庫に保管

熱に弱いため十分に加熱する

ペット(犬、猫、ミドリガメなど)にも付着しているので要注意

ウェルシュ菌

人や動物の大腸内常在菌で、下水、河川、海などの土壌に広く分布

<原因>カレー、シチュー、煮物など大量につくって加熱を繰り返す食品

<症状>食後8~20時間で、おなかの張り、腹痛、下痢

<予防>作り置きした料理は、十分に加熱してから食べる

残った食品を保存するときは、浅い容器に小分けしてすばやく確実に冷やす

黄色ブドウ球菌

自然界に広く分布し、人の皮膚やのど、傷口などに常在する細菌

<原因>おにぎり、弁当類、菓子類

一度毒素ができてしまうと加熱しても食中毒は防げない

<症状>食後1~6時間で、吐き気、おう吐、腹痛など

<予防>手に傷があるときは、調理しない

おにぎりを握るときは、ラップを使うようにする

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

食中毒予防のポイント

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

【食中毒の予防3原則】

・細菌を付けない

手指、調理器具などを清潔に保つ。熱湯や漂白剤で殺菌する。

・細菌を増やさない

早く調理し、早めに食べる。

食品の保存は冷蔵庫で。ただし冷蔵庫の過信は禁物。

・細菌を殺す

多くの菌は高温で死滅するため、調理のときは中心まで十分に過熱。

【食中毒予防をサポートする成分】

生で魚介を食べるお寿司には、わさびやショウガを、また寿司飯には酢が使われ

ていますが、これらに含まれている成分には殺菌作用があることが知られています。

伝統的な食べ物には、安全性を考えた食べ合わせが経験的に伝えられているのです。

食品中に含まれている食中毒防止に役立つ成分を利用しましょう。

アリシン

にんにくやタマネギなどに含まるアリシンという成分には、強い殺菌作用や抗菌作

用があります。アリシンは特有の刺激臭のもとになる成分です。

酢酸、クエン酸

梅干に含まれるクエン酸や酢に含まれる酢酸には抗菌作用があります。

カテキン、ポリフェノールなど

お茶に含まれる苦味成分のカテキンは、黄色ブドウ球菌や腸炎ビブリオ菌に対して

効果があるといわれています。

また、ココアに含まれるポリフェノールは、O157やピロリ菌の増殖を防ぐという報

告があります。

ショウガの辛味成分であるジンゲロンとショーガオールなどにも防腐力があります。

他にもクレソン、セージ、ペパーミントなどのハーブ、スパイス類にも有効な成分

が含まれています。

ブログ・目次

- 腰痛(7)

- 椎間板ヘルニア(4)

- 坐骨神経痛 梨状筋症候群(1)

- 腰部脊柱管狭窄症(3)

- 腰椎分離症(4)

- 変形性股関節症 臼蓋形成不全(1)

- 四十肩・五十肩(8)

- 石灰沈着性腱板炎(1)

- 肩こり 頚肩腕症候群 姿勢不良(1)

- 頚椎症性神経根症(1)

- 野球肩 野球肘(25)

- リトルリーガーズショルダー(1)

- 腱板損傷(2)

- 胸郭出口症候群(TOS) 野球(1)

- ベネット病変(骨棘)、投球障害肩(1)

- 変形性膝関節症(3)

- オスグッド(2)

- シンスプリント(2)

- 肘内障(1)

- 足底腱膜炎(足底筋膜炎)(1)

- 上腕骨外側上顆炎(テニス肘)(2)

- ばね指(1)

- めまい メニエール病 良性発作性頭位めまい症(BPPV)(1)

- 橈骨遠位端骨折(コーレス骨折)(1)

- ジョーンズ骨折(1)

- イズリン病(Iselin、第5中足骨粗面) (1)

- 顎関節脱臼(1)

- 栄養(3)

- 低酸素トレーニング(加圧トレーニング)(2)

- 超音波骨折療法(LIPUS)(2)

- 体外衝撃波(2)

- 立体動態波 ハイボルテージ(1)

- スーパーライザー(2)

- 投球フォーム指導(38)

- パーソナルトレーニング(3)

- コンディショニングスペース(2)

- 酸素カプセル(6)

- トレーナー活動(7)

- 日本超音波骨軟組織学会(JSBM)(25)

- 東海野球傷害研究会(5)

- 健康管理士(3)

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(3)

- 特別施術(5)

- LPST(腰椎・骨盤安定化)プログラム(8)

- お役立ち情報(21)

- 学び(41)

- 野球(12)

- 大学院(6)

- 当院セミナー、勉強会、講師(9)

月別アーカイブ

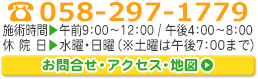

受付・施術時間 (予約制)

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |

| 午後 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |

午前9:00~12:00

午後4:00~8:00

(土曜、日曜午後は7:00まで)

祝祭日施術有り。

(大型連休を除く)

休院日

水曜・日曜

所在地

〒502-0909岐阜県岐阜市

白菊町5-10

駐車場あり

058-297-1779